Trafohäuschen, so werden die Ortsnetzstationen, jene Verteilstationen auf den berühmten „letzten Metern“ im Stromnetz, gerne genannt. Heute gibt es etwa 600.000 Stück in Deutschland. Sagt Google. Abhängig von ihrer Leistungskapazität versorgen sie eine bestimmte Anzahl von sogenannten Kleinverbrauchern mit elektrischer Energie im Niederspannungsbereich. Ein wichtiger Job. Fällt nämlich eines mal aus, fällt das sofort auf. Denn für sie gilt 24/7, Pausen gibt es nicht, Urlaub schon gar nicht. Wir haben bei einem Trafohöuschen nachgehört, wie sich sein „spannendes“ Dauerarbeitsleben in den letzten Jahren verändert hat. Herausgekommen ist ein ungewöhnliches Protokoll aus einem unerwarteten Blickwinkel mit ganz viel Netzgeschichte.

von Sonja Sahmer

Wie’s mir geht? Gut soweit. Ich stehe unter Dauerspannung, so wie es auch das gelbe Warnschild an meiner Tür anzeigt. Sie wissen schon, dieser gezackte schwarze Pfeil auf gelben Grund. Der ist sozusagen mein Dienstausweis. Und er sorgt dafür, dass mir keiner zu nahe kommt, der es nicht sollte. Muss auch so sein, sonst kann ich meinen Job als Ortsnetzstation nicht ungestört erledigen.

Ich hatte von Anfang gewusst, was da auf mich zukommt. Angefangen bei den 24-Stunden-Schichten sieben Tage die Woche bis hin zur Null-Freizeit-Regel. So ist das eben als Mini-Umspannwerk und letztes Bindeglied in der sogenannten Energieübertragungskette, das fleißig den lieben langen Tag lang aus 20 kV Mittelspannung für alle nutzbare 230/400 V Niederspannung macht. Denn wenn ich nicht rund um die Uhr dafür sorge, dass in meiner Straße bei jedem Anwohner oder Gewerbetreibenden auch stetig Strom aus der Steckdose kommt, dann ist gleich der Teufel los.

Meinen 24/7-Job nehme ich sehr ernst

Sagen zumindest meine Freunde vom Telekommunikationsnetz, einer ihrer Masten steht gar nicht weit von mir. Denn bei denen laufen dann die Drähte heiß, zumindest sofern das Festnetztelefon noch funktioniert oder die Handys noch funken können. Weil: Auch ein Sendemast braucht Strom. Alle rufen dann beim Stromversorger an, der aber gar nichts machen kann. Mein Chef ist nämlich der ortszuständige Netzbetreiber. Sie merken schon: Ortsnetzstation – Ortnetzbetreiber? Wir gehören zusammen wie Pech und Schwefel! Ohne uns kommt gar nichts aus der Steckdose, egal was die Stromversorger für tolle elektrische Energie erzeugen.

Damals in den späten 1950er-Jahren, war ich noch ein richtiges kleines Türmchen. Unübersehbar war ich. Mit einer echten Tür und sogar Minifenstern unweit der ankommenden Mittelspannungsfreileitung. Zugegeben, ich stand am Ortsrand, hinter mir kamen nur noch Felder. Klang nach einem einfachen Job, denn richtig viel hing an mir zu dem Zeitpunkt noch nicht dran. Nur eine Handvoll Häuser, die Straße endete in besagten Feldern. Ich hatte aber von den Bauarbeitern und Elektrotechnikern, die mein Türmchen sowie meine Schaltanlagen und Verteiler gebaut und montiert hatten, beiläufig gehört, dass sich das zukünftig ändern sollte. Dass das Nirgendwo hinter mir bald Geschichte sei – und ich zu mehr Aufgaben berufen. Was ein Neubaugebiet ist, konnte ich mir zwar nicht recht vorstellen; aber ich war „gespannt“ auf alles, was da kommen würde.

Ich habe ein „spannendes“ Innenleben

Um bei dem Thema zu bleiben: Lange Jahre „spannte“ da in mir geradezu konstant das Gleiche. Atom- gemixt mit Kohlestrom, ganz selten mal was auf Wasserkraftbasis. Mit dem Hauptmix hatte ich immer ausreichend und gleichbleibend gut zu tun. Inzwischen ist das etwas anders. Das Innenleben meiner Leitungen und Verteilschalter ist bunter geworden. Angeblich sei der Strom in mir „grün“, höre ich immer wieder. Dabei ist er für mich zum Beispiel mal blau wie das Wasser, aus dem in Flusskraftwerken Energie gewonnen wird, oder gelb wie die Sonne, mit der Solarpanele Strom generieren und der von dort in meine Leitungen gelangt. Oder auch irgendwie durchsichtig, weil Energie aus Wind zwar kraftvoll, aber eher farblos ist. Doch ich schweife ab. Dazu später mehr.

Inzwischen ist einiges anders geworden. Ich gebe zu: anstrengender. Kein Vergleich zu meiner Jugendzeit. Denn in den 1960er- und 1970er-Jahren verschwanden tatsächlich die Felder hinter mir, meine Straße wurde deutlich länger und an ihrem neuen Ende entstand in den 1980er-Jahren sogar ein Gewerbegebiet, das bis heute wächst. Da hatte ich plötzlich mehr als nur eine Handvoll Kleinverbraucher zu versorgen. Und eine ganze Weile ziemlich oft Besuch.

Denn die Elektriker mussten ja schauen, dass aus meinen Innenleben auch hinreichend Leitungen abgingen, mit denen jeweils auch genug elektrische Spannung stabil verteilt wurde. Zunehmend hatte ich richtig viele Wohnhäuser und Betriebe zu versorgen. Ich war megastolz, dass man mich so gebaut hatte, dass ich für sie alle genug elektrische Energie verteilen konnte. Und überglücklich, endlich eine echte Ortsnetzstation geworden zu sein. Quasi mittendrin, im Ort. Und nicht mehr nur ein unterbeschäftigtes Trafohäuschen mit Ausbau-Potenzial am Ortsrand. Endlich entsprach mein hochgewachsenes Aussehen meinen Aufgaben.

Mein erster Ausfall kam unverhofft

Doch dann hatte ich meinen ersten Ausfall. Es lag nicht an mir. Wie auch später in der Regel nicht. Es lag an dem, was um mich drum herum geschah. Beim ersten Mal war es ein Bagger, der bei einer der Gewerbegebiet-Baustellen ein Erdkabel erwischte. Ich kann Euch sagen, das hat vielleicht gezippt im Stromnetz. Bis zu mir. Und wie. Mein Kurzschlussanzeiger hatte zum ersten Mal was zu tun – und hat sich mit Feuereifer und in Windeseile an die Arbeit gemacht. Sie ahnen schon: Er hat mich in einem Zug Schach matt gesetzt, damit ich nicht überspanne und gar Feuer fange. Nichts ging mehr.

Aber auf meine Jungs vom Ortsnetzbetreiber war Verlass. Die wussten, mit Pausen kann ich nichts anfangen – und alle in meiner Straße erst recht nicht. Also kam deren Notfalltruppe zügig angebraust. Hatte ich zumindest den Eindruck. Allerdings muss ich gestehen, dass einem bei einem Kurzschluss jegliches Zeitgefühl abgeht. Mir kam es wie zwei Minuten vor, aber so erleichtert wie die Jungs klangen, hatte es wohl doch deutlich länger gedauert. So eine Fehlersuche im Netz hat es in sich. Meine „Supervisors“ in der Verbundleitstelle sind zwar fix, aber wie bei den Halbgöttern in Weiß gilt auch bei denen: Wunder brauchen etwas länger.

Na, jetzt hatten sie den Fehler ja lokalisiert und es war jemand da. Halleluja, mir war schon ganz „schwummerig“, so ganz spannungslos. Die Elektriker klemmten erst in mir was ab, kümmerten sich dann um das beschädigte Kabel in der Baustelle, das mir so zu schaffen machte, anschließend wurden meine Schalter wieder umgelegt – und meine Stromwelt war endlich wieder in Ordnung. Ich spannte erneut ordnungsgemäß vor mich hin und stand wieder unter Dauerstrom. Was für ein Gefühl!

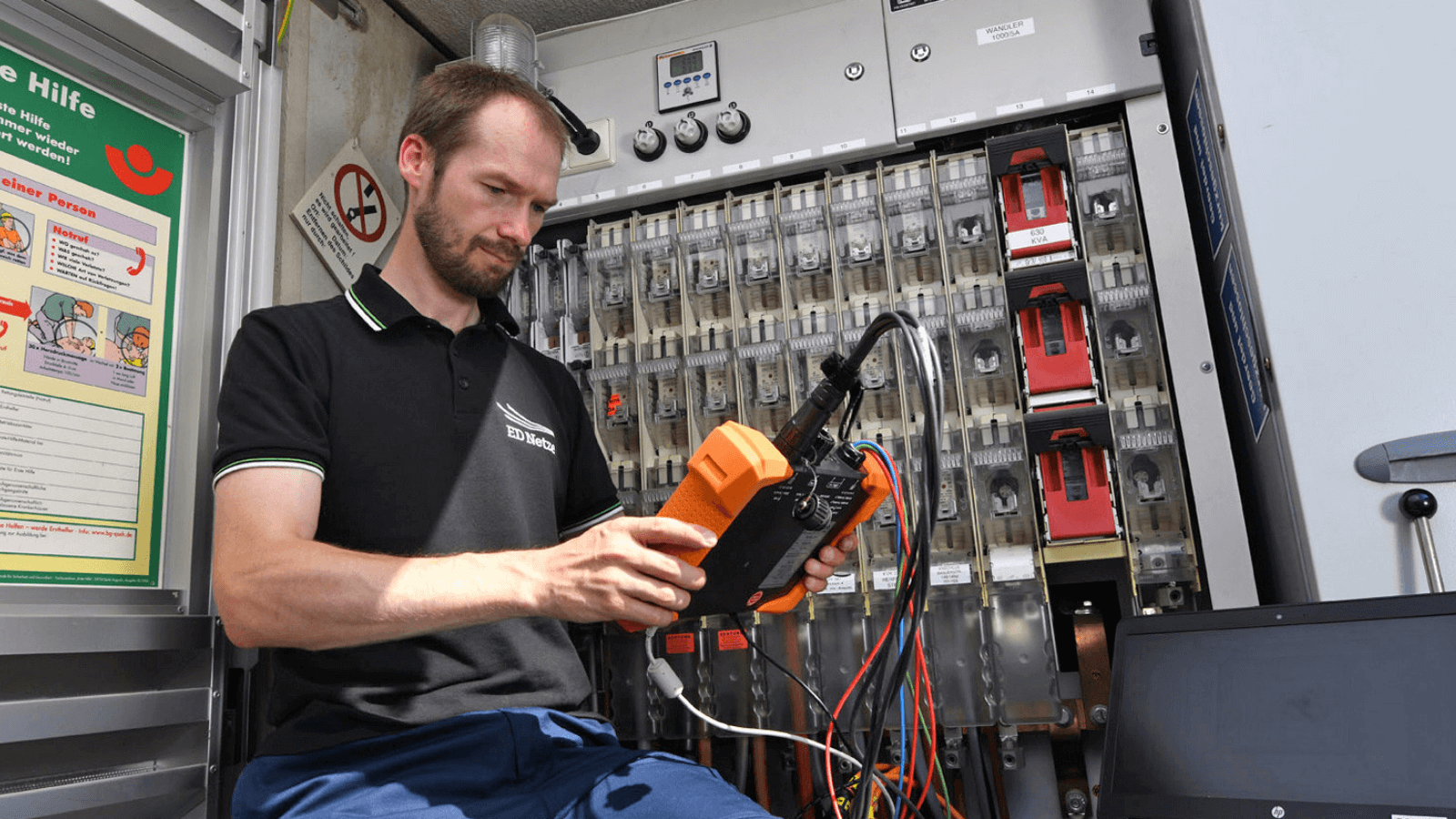

Aber irgendwas war komisch. Am nächsten Tag kamen die Elektriker nämlich wieder. Also nicht, dass mir die zusätzliche Aufmerksamkeit nicht gefallen hätte, im Gegenteil. Aber irgendwas war im Busch. Ganz anders als bei dem Aufrüsten für mehr nachfolgende Verbraucheranschlüsse in den Jahren zuvor oder bei den turnusgemäßen Wartungen oder dem Ablesen des Schleppzeigers. Na, Sie kennen das doch. Bei Ihnen schaut der Arzt ja sicher auch in regelmäßigen Abständen nach dem Rechten und prüft Ihre Werte. Das ist bei uns Trafohäuschen nicht anders. Da machen bei uns halt Elektrotechniker. Die wussten zwar, dass ich zuverlässig bin – aber Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. So hatte ich also durchaus regelmäßig Besuch und mir was das auch ganz recht so. Sicher ist sicher. Doch diesmal war was anders.

Die Fernüberwachung war ein Vorbote

Wirklich zu reparieren gab es ja in mir nichts. Meine Notfallfunktionen hatten sofort und umgehend reagiert. Ok, ein Re-Start, eine Art notärztliche Wiederbelebung, war notwendig gewesen – und dafür brauchte ich vor Ort Hilfe. Aber das war ja letztlich nicht meine Schuld. Trotzdem bauten die an mir rum. Oder besser gesagt in mir. Es war nichts Großes, was sie machten; aber ich hatte auf einmal ein, zwei Sensoren in mir – und gab Funksignale von mir. Das war irgendwie komisch. Wozu das? Vor allem, weil ich seither das Gefühl hatte, die hätten einen Elektriker in mir vergessen … man hat ja schon die tollsten Geschichten von bei OPs vergessenen Dingen gehört.

Und dann machte es eines Tags Klick. Also nicht in meinen Gedankengängen, sondern in meiner Technik. Bin ich erschrocken. Schaltete da eine Geisterhand an mir rum? Eigentlich wartete ich da nämlich auf einen meiner regelmäßigen Checks. Ich hatte mich schon darauf gefreut, mal wieder von den Netzelektrikern das Neueste aus der Stromwelt zu hören. Man ist ja auch als Trafohäuschen neugierig auf das, was jenseits des eigenen Wirkbereichs passiert. Zumal ich immer öfter das Gefühl hatte, dass sich große Dinge tun.

Sie erinnern sich? Ich erwähnte schon den „grünen“ Strom in mir, der eigentlich ein ganz bunter ist. Als die Jungs bei mir diese komischen Sensoren verbaut hatten, hatten sie bereits einen Grund dafür genannt: Erneuerbare Energien. Das Dasein von Atom- und Kohlestrom sei angezählt und die anderen Energiequellen würden langfristig das Kommando im Netz übernehmen. Zunächst behutsam, dann aber immer mehr und spürbarer. Das würde auch für uns Trafohäuschen noch mal neue Herausforderungen bedeuten, weil die Stromflüsse womöglich ein wenig anderes sein würden und sich die Lastspitzen verändern könnten. Dafür müsste man schneller regelnd reagieren können. Auch weil statt einer recht konstanten Anzahl von Großanlagen viele „Newcomer“ namens dezentrale Einspeiseanlagen parallel dazu für mehr Diversität in meinen Leitungen sorgen würde. Das müsse man im Hinblick auf etwaige Netzengpässe im Auge behalten.

Als es also erstmals wie von erwähnter Geisterhand Klick machte, wusste ich plötzlich, was das für mich bedeutet. Vorbei die Zeiten von regelmäßigen Kontrollen nach langen Zeiten von stillem vor mich hin umspannen und verteilen. „Big Brother was watching me!“ Die hatten eine Fernüberwachung und -wartung installiert – und konnten jederzeit aktiv in mir schalten und walten. Ohne vorbeikommen zu müssen! Man war ich erschrocken, als die von der Verbundleitstelle mich erstmals aus der Ferne derart abregelten, um mich wegen geplanter Leitungsarbeiten in eine Zwangspause zu schicken. Dafür musste keiner mehr zu mir ins Trafohäuschen kommen. Auch nicht, um mich wieder ans Netz zu nehmen und „spannend“ zu schalten.

Ich sage Ihnen, das macht einsam. Da gewöhnt man sich nicht so schnell dran, auch wenn das richtig gut funktionierte und mir eine ganze Weile ein soweit sorgenfreies Verteilleben bereitete. Hier mal ein kurzes Zippen, da mal ein Klick – und schon spannte ich wieder ordnungsgemäß vor mich hin und stand wieder unter Dauerstrom. Ich war „im Flow“, wie man neudeutsch so schön sagt. Wenn auch recht allein.

Sie wollen wissen wie es weitergeht?

Teil 2 unseres ungewöhnlichen Protokolls, das aus dem Leben einer Trafostation berichtet, finden Sie hier!

Über die Autorin: Sonja Sahmer

Nach „festangestellten“ Jahren in der Presse- und Öffentlichkeitarbeit machte sich Sonja Sahmer 2010 mit Texterlei als Journalistin, Autorin und Lektorin selbstständig. Neben Magazin-Beiträgen sowie Corporate-Publishing-Projekten textet sie auch für Unternehmenswebsites und -blogs. Mit einer „Schreibe“, die aus Begeisterung entsteht und Lesefreude verspricht. Und von Wissensdurst und Recherchelust zeugt.

Hinterlasse jetzt einen Kommentar